モデスト・ムソルグスキー『展覧会の絵』阪吹第51回定期演奏会曲紹介🌷【#阪吹ブログ】

こんにちは!Tuba1回生のトッフェルです。

今回は今年の定期演奏会の大トリ、言わずと知れた名曲「展覧会の絵」の解説をしていこうと思います。クラシックや吹奏楽が好きな方なら一度は耳にしたことがある大曲ですね!

「プロムナード」と10枚の絵

この曲はロシアの作曲家、モデスト・ムソルグスキーによって作曲されたピアノ組曲です。

彼の友人であるロシアの画家、ヴィクトル・ハルトマン(ガルトマンとも)の死を悲しみ、絵の遺作展を訪れた際の散歩(プロムナード)の様子を曲にしています。

「展覧会の絵」はそこで見た10枚の絵の印象を音楽に仕立てたものです。

ロシアにとどまらずフランス、ローマ、ポーランドなどさまざまな国の風物が描かれており、これらの10枚の絵がただ無秩序に並ぶのではなく、「プロムナード」という短い前奏曲あるいは間奏曲が5回繰り返して挿入されるのが特徴的です。

この「プロムナード」は展覧会の巡回者、すなわちムソルグスキー自身の歩く姿を表現している(使われるごとに曲想が変わるので、次の曲の雰囲気と調性とを的確に感じて演奏することが大切ですね)といわれています。

ハルトマンの遺作展から半年後の1874年7月4日、ムソルグスキーは『展覧会の絵』を完成させました。

様々な編曲

後世では、多くの作曲家によってオーケストラ(管弦楽)に編曲されました。

とりわけ、フランスのモーリス・ラヴェルによる、トランペット・ソロで開始される編曲が名高いですね。

吹奏楽版編曲もこのラヴェルの編曲を参考にした物が多いです。

しかし今回の定期演奏会では裏をかいて、あえて原曲(ピアノ組曲)や、最初の編曲であるリムスキー・コルサコフ版に近づけたものを選びました。

『展覧会の絵』はムソルグスキーの生前には一度も演奏されず、出版もされないままでした。

そして1881年3月28日、ムソルグスキーはアルコール依存症と生活苦から衰弱してこの世を去ります。その後、幸いにもリムスキー・コルサコフがムソルグスキーの遺稿の整理に当たりました。

そして、『展覧会の絵』のピアノ譜が1886年に出版され、ついに陽の目を見ることとなります。(ただしリムスキー・コルサコフの改訂が目立つため、現在は「リムスキー・コルサコフ版」として、原典版とは区別されています。)

コルサコフの改訂は、現在では独創的で斬新とも評価されるムソルグスキーの原典版が、当時の感覚ではあまりに荒削りで、非常識と捉えられる部分もあったからくわえられたものだと言われており、時にはリムスキー=コルサコフがムソルグスキーの音楽を理解していなかったのだとも言われています。

しかし、ムソルグスキーの様々な作品の楽譜を世に出した意味は大きく、リムスキー・コルサコフは最もその音楽の素晴らしさを認識していたと言って良いでしょう。

特に明確な原典版との相違点は、「ビドロ」が弱音で始まって次第に音量が大きくなる点(原典版ではフォルティッシモで始まる)、「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ」の最後がC-D♭-C-B♭となる点(原典版はC-D♭-B♭-B♭)です。

これらは下記のラヴェル版でも踏襲されています。ラヴェル版はムソルグスキーのオリジナルから編曲をする意図がありつつも、最終的にはリムスキー・コルサコフ版に基づいた、それの付け足しの編曲であり、良くも悪くも粗野な趣の『展覧会の絵』を崩したものです。

また、ラヴェル版はプロムナードを一つ省略しており(第五プロムナードがない)、残念に感じます。

以上のこともあり、私はよく演奏されている豪華でわかりやすいラヴェル版を演奏するのもいいですが、原点に立ち返って探求するのも面白いと思っています!

各曲の紹介

それでは、各曲の紹介をさせていただきます。プロムナードは上で説明したので、絵に基づいた10曲と「死せる言葉による死者への呼びかけ」の11曲を説明します。

1. 小人(The Gnome)

グノームはロシアのおとぎ話に出てくる妖精で、奇妙な格好で動き回り地底の宝物を守っているとされています。とても悪賢くいたずら好きですが、ロシアの人々には愛されているそうです。

ガルトマンの展覧会のカタログには「グノーム。子どものおもちゃのデッサン。1869年に美術アカデミーで催されたクリスマスパーティーのクリスマスツリーの飾り」とされていました。

曲の雰囲気は暗めで、おどろおどろしさのある1曲です。

2. 古城(The Old Castle)

この曲だけイタリア語のタイトルになっています(Il vecchio castello)。

穏やかなプロムナードに続いて演奏される曲で、優美で奥深い、寂しげな雰囲気が特徴的です。

古城の前で吟遊詩人がリュート(クラシックギターの前身)を奏でている様子を表していると言われています。

3. テュイルリーの庭-遊びの後の子どもたちの口げんか-(TuilrtiesChildren’s Quarrelling at Play)

元気な印象のプロムナードに続いて演奏されます。

テュイルリーはパリのルーブル美術館のとなりにある公園のことで、パリはハルトマンの留学先でもあります。

遊び疲れた子どもたちが言い合いをする様子が描かれており、曲には元気な印象と優しい印象の部分とがあります。

4. ビドロ-牛車-(Bydlo)

ビドロはポーランド語で牛や牛車を表すが「家畜のように虐げられた人々」の意味もあります。

全体として暗く重々しい印象(低音域に密集した8部音符の和音)の曲になっています。

当時のポーランドはポーランド立憲王国として一応自治はしていましたが、実質的にはロシア帝国の支配下にありました。そのため、「ビドロ」は当時のポーランドの人々が弾圧されていたことを表す、政治的な曲になっていると言われています。

さらにムソルグスキーがビドロの意味を尋ねられてときには「ここは牛ということにしておこう」と、意味深な返事をしたと言われています。また、自分で書いた楽譜では、タイトルの部分にナイフで削り取られた痕があり、その上にビドロと書かれていました。

実はガルトマンが描いた作品も見つかっておらず、ムソルグスキーが何をモチーフに作曲したのかという部分で謎が残る形になっています。

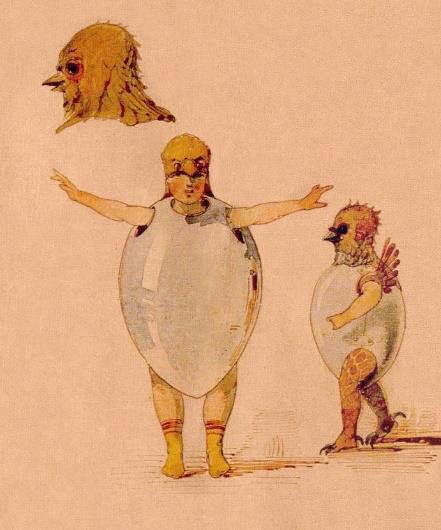

5. 卵の殻をつけた雛の踊り(Ballet of the Unhatched Chicks)

悲しげなプロムナードから続いて演奏されます。プロムナードの最後に前を横切るように演奏されるひな鳥の鳴き声は次の曲を示唆する面白い動きですね!

ひなどりが元気よく走り回る様子を表していますが、実際の鶏ではなく卵の殻をつけたバレエの舞台衣装デッサンがモチーフとなったと言われています。愉快で楽しい雰囲気を醸し出している音楽です。

6. サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ(Samuel Goldenberg and Schmuyle)

サムエル・ゴールデンベルクは当時の裕福なユダヤ人の典型的な名前であり、シュムイレは当時の貧乏なユダヤ人の典型的な名前です。

この曲は2人の言い争いを描いており、冒頭は高圧的な金管低温のアンサンブルで始まりますが、これが金持ちのサムエル・ゴールデンベルクを表しています。

その後に続く木管高温の細かく甲高い、恐怖を表した音が貧乏人のシュムイレを表しています。そして最後は、低く強い音、金持ちに潰されてしまうのです。

7. リモージュの市場(Limoges the Market Square(The Big News))

リモージュはフランス南西部の都市です。

この曲では市場で女性たちがぺちゃくちゃと話したりけんかをしたりしている様子が描かれており、人々の活気のある雰囲気が表されています。

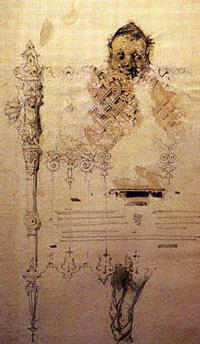

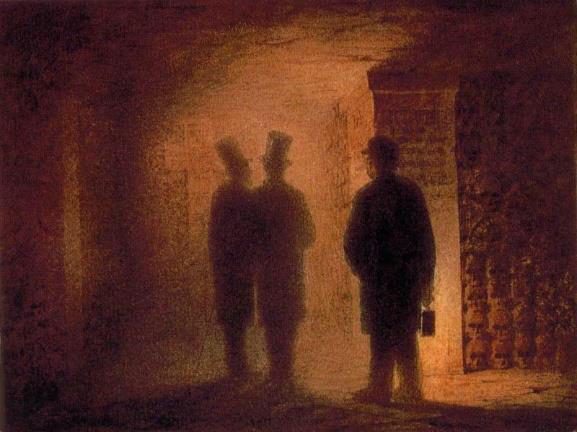

8. カタコンベ-ローマ時代の墓-(CatacombsA Roman Sepulchre)

カタコンベは地下の共同墓地のことです。

キリスト教が非合法とされた時代に、キリスト教徒はここでひっそりと信仰を守りました。江戸時代の隠れキリシタンのようですね。

ほとんどが全音符で重々しい雰囲気の曲になっており、元になった絵画はハルトマン自身がカタコンベへランプを掲げながら入っていく絵画と言われています。

ムソルグスキーはこの曲の楽譜に「亡くなったハルトマンの創造精神が私を頭蓋骨へと導いている。やがて頭蓋骨は静かに輝きはじめる」と記しています。

元になった絵画には頭蓋骨が積み上げられており、死に直面したハルトマンが自分を描いたもので、曲はガルトマンに対する鎮魂歌であるとされています。

死せる言葉による死者への呼びかけ(With the Dead in a Dead Language)

プロムナードの変形となっており、初めて聴いたときはプロムナードかと思いました。

重い雰囲気から明るい雰囲気に変わっていくのが特徴的で、カタコンベで奏でられた鎮魂歌が届いたのか、ハルトマンの魂が天に登っていく様子が感じられるように感じます。

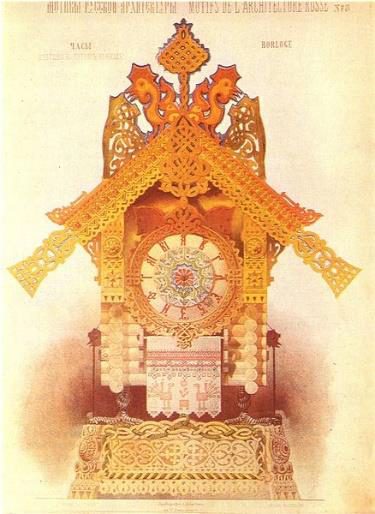

9. 鶏の足の上に建つ小屋-バーバ・ヤーガ-(The Hut on Hen’s Legs(Baba-Yaga))

バーバ・ヤーガはロシアの民話に出てくる、森に住む魔女のことです。

元になった絵画はバーバ・ヤーガの小屋をモチーフにした時計のデザインで、曲の途中で神秘的な森の様子も表現されますが、全体としては激しい曲調になっています。

魔術を駆使し人間の子どもを食べてしまうとも言われていますが、この激しさはその恐怖を表しているのかも知れません。

10. キエフの大門(The Bagatyr Gate-at Kiev,the Ancient Capital-)

ハルトマンのデザインした、キエフ市に再建される予定だった門を描いた絵画です。

「キエフの大門」の元になった絵は、ぼろぼろになってしまったキエフ市の門の再建のためのデザインコンテストに応募されたものでした。この絵はコンテストで大好評を得ましたが、結局再建はされなかったということです。

大きく、威厳のあるキエフの大門が目の前に現れたかのような重厚で、シンプルな音圧、ユニゾン音型による美しく映える主題をお楽しみください。そして、最後は鳴り響く鐘と共に、華々しく壮大な印象を残してフィナーレを迎えます。

この曲にこめられた意味、引退する3回生へ

友の死後、その友が残した作品の展覧会に向かった。そして会場をまわりながら湧き上がってくる感情を音楽にしたもの…そう知れば、ただ聞くだけとは違った感情がわきますね。

ちなみにムソルグスキーは曲がどんどん思い浮かんでしまい、「書く時間がない」とまで言っていたそうです。実際この大曲を半年で書き切ったのですから相当な早さです。

曲のフィナーレはEs dur。長調の透き通るような明るいサウンドで、ただ友人を鎮魂しその死を悼むだけでは描かれない音だと思います。ここにはムソルグスキーのハルトマンに対する感謝と未来への希望、そしてお別れの感情を垣間見ることができるのではないでしょうか。

そしてそれは、この曲をもって引退される3回生の先輩方にもつながるものだと思います。

1回生の私は想像することしかできないけれど、3回生の先輩方にはコロナ渦というもどかしく寂しい時期を含む3年間、色々なつらい思いや我慢することが少なからずあったと思います。そんな中でも先輩方は前向きに、仲間と一緒に音楽を共有する喜びを探求し、努力を続け、私たち後輩に笑顔を見せてくださいました。

この曲で、私たち後輩の3回生の先輩方に対する感謝とお別れの気持ちが、3回生の先輩方は3年間の活動への思いがぶつけられたら、きっと感情のこもった素敵な音が生まれるのではないかと思います。

そのレベルを目指して、残り時間は少ないけれどできることを頑張りたいです!